백두대간의 끊어진 능선, 해발 800m 고지에 숲의 숨결이 돌아왔다. 1970년대 군사시설과 진입로 개설로 심각하게 훼손되었던 '김천 바람재' 이야기다.

지난 9월 15일, 산림청은 20년간의 산림생태복원 사업지 중 이곳을 '최우수 사례(대상)'로 선정했다. 이는 단순한 수상 소식이 아니라, 20년의 시간이 어떻게 깊은 상처를 치유했는지에 대한 생생한 기록이다.

단절된 땅, 상처의 기록

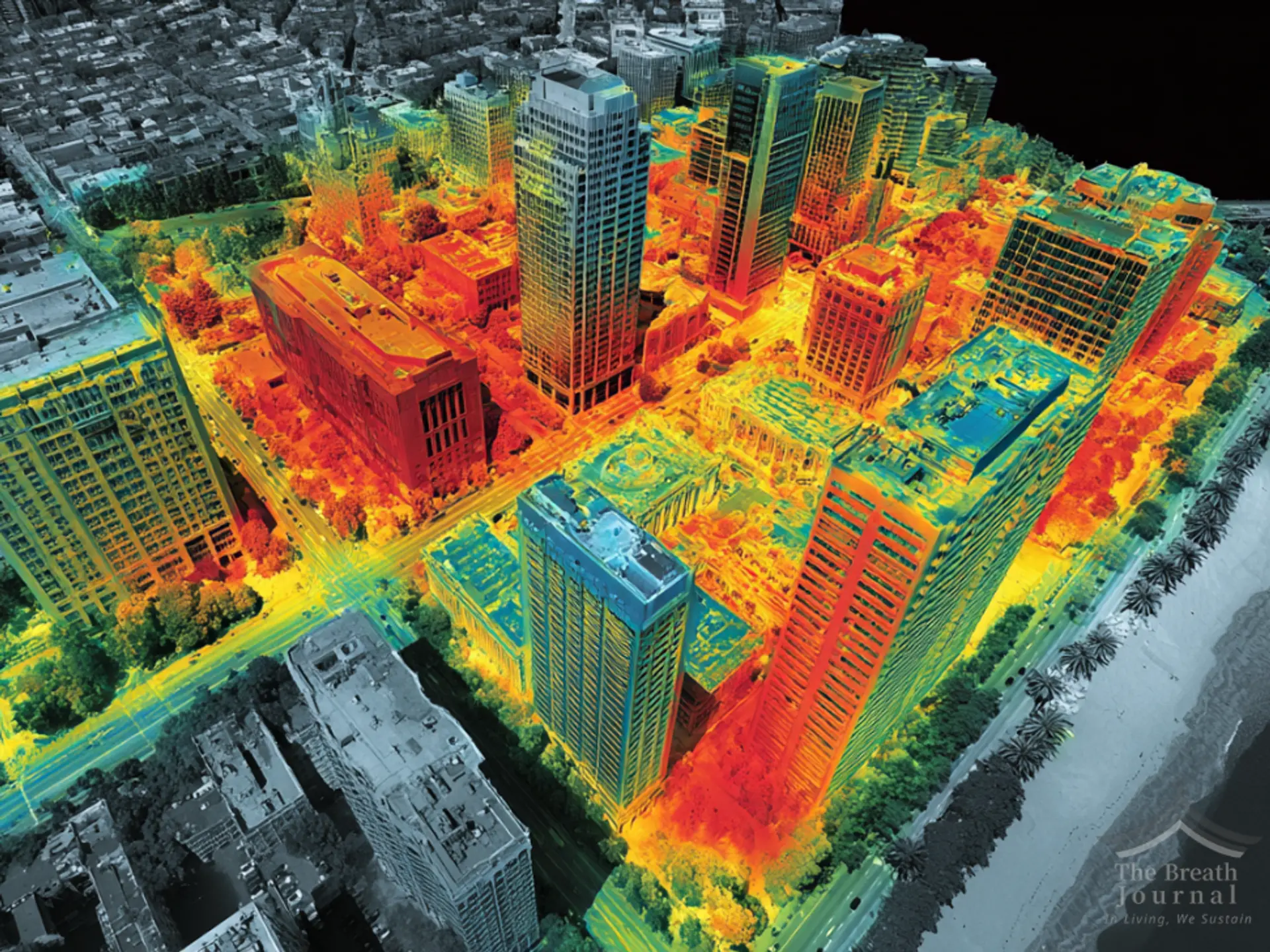

1970년대 군사시설 건설과 진입로 개설로 백두대간 마루금이 크게 훼손되었다. 황악산 동남쪽 자락의 이 지역은 '숲'이 아닌 '흉터'였다. 급경사의 암반이 드러났고, 토양은 대부분 유실되었다. 남은 흙마저 산성화되어 식물이 자라기 어려운 상태였다.

이곳은 백두대간이라는 거대한 생태축의 허리가 끊어진 '단절'의 현장이었다. 식물이 뿌리내릴 수 없는 죽은 땅이었기에, 야생동물의 이동 또한 막혀 있었다.

치유의 첫걸음, '기반'을 만들다

복원의 첫 단계는 나무를 심는 것이 아니었다. 더 이상 상처가 덧나지 않도록 '안정'시키는 작업이 우선이었다.

복원팀은 경사면이 무너져내리지 않도록 안정화 작업을 실시했다. 식물이 자랄 기반을 만들기 위해 외부에서 건강한 흙을 가져와 덮고, 산성 토양을 중화하는 작업을 병행했다.

핵심은 '스스로 회복할 힘'

진짜 회복은 그다음부터였다. 이 척박한 땅에 어떤 생명을 초대해야 할까. 복원팀은 소나무나 참나무 대신, 척박한 환경에서도 가장 먼저 뿌리를 내리는 '선구수종(Pioneer species)'을 택했다.

자작나무, 그리고 특히 '오리나무'가 그 주인공이었다.

오리나무는 스스로 땅을 비옥하게 만드는 힘을 지녔다. 오리나무의 뿌리에 공생하는 '뿌리혹박테리아'는 공기 중의 질소를 흡수해 식물이 이용할 수 있는 질소 비료로 바꾸는 '질소 고정' 능력을 가졌다. 오리나무는 스스로 생존하는 것을 넘어, 다른 식물이 자랄 수 없는 황무지를 '살아있는 땅'으로 바꾸는 역할을 맡았다.

20년 후, 돌아온 순환

20년이 흐른 지금, 김천 바람재는 스스로 순환하는 숲이 되었다. 1세대로 심긴 오리나무와 자작나무가 어엿한 숲을 이루자, 그 그늘 아래 새로운 변화가 시작됐다.

새들이 물어오고 바람이 실어온 씨앗들, 특히 참나무류와 같은 '극상수종'들이 자연적으로 싹을 틔우기 시작했다. 선구수종이 만든 기반 위에서 숲이 스스로 다음 세대를 준비하는 '천이(遷移)' 과정이 일어난 것이다.

숲이 두터워지자 동물들이 돌아왔다. 멧돼지, 고라니, 노루의 서식 흔적이 확인되고 있다. 이는 바람재가 단순한 '조림지'가 아니라, 끊어졌던 백두대간의 생태축을 다시 연결하는 '기능적 숲'으로 회복되었음을 증명한다.

김천 바람재의 20년은 '속도'가 아닌 '시간'이, '개입'이 아닌 '조력'이 자연을 어떻게 회복시키는지를 보여준다. 인간은 땅의 기반을 만들고 첫 번째 치유자를 초대했으며, 나머지 몫은 자연이 스스로의 힘으로 채워나갔다. 이 조용한 순환이야말로 지속가능한 회복의 핵심이다.

![[집중기획] 2026년 세계 산불 달력, 그을린 미래를 직시하다](https://cdn.breathjournal.com/w400/q80/article-images/2025-10-01/5be639f5-d684-4605-acb1-e0127c554e7c.png)

댓글 (0)

댓글 작성