Die 30. UN-Klimakonferenz (COP30) hat in Belém, Brasilien, begonnen. Diese Konferenz markiert den 10. Jahrestag des Pariser Abkommens und dient dazu, die Erfolge des neuen Klimaregimes zu überprüfen und die Richtung für die nächsten 10 Jahre festzulegen. Vertreter aus etwa 200 Ländern nehmen teil, um internationale Kooperationsmöglichkeiten zur Bewältigung der Klimakrise zu erörtern.

Die internationale Gemeinschaft hat versprochen, 125 Milliarden Dollar in den Erhalt der tropischen Wälder zu investieren. Diese Mittel werden für die Entwicklung von Waldschutzpolitiken, die Unterstützung indigener Gemeinschaften und die Verstärkung der Bekämpfung illegaler Abholzung verwendet. Der brasilianische Außenminister betonte, dass tropische Waldstaaten und Indigene die Hauptakteure im Waldschutz sein sollten.

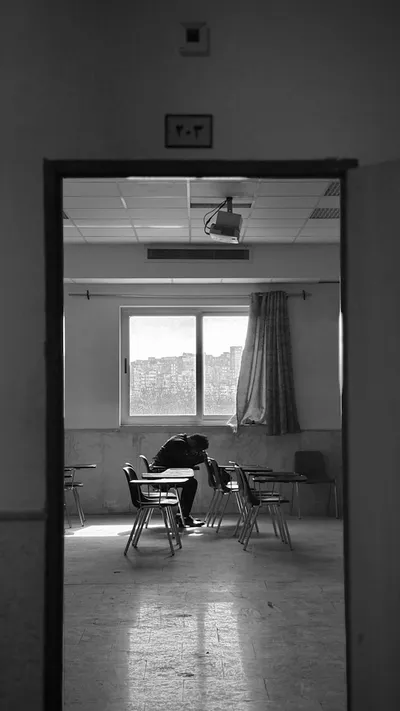

Im Konferenzsaal der COP30 gab es Proteste von Vertretern indigener Völker, die forderten, in den Diskussionsprozess über Umweltpolitik einbezogen zu werden. Sie wiesen darauf hin, dass Waldschutzpolitiken oft ohne die Meinungen der tatsächlichen Bewohner beschlossen werden. Indigene Völker im Amazonasgebiet haben traditionell Erfahrung in der Bewirtschaftung von Wäldern, und die Erhaltungsrate der Wälder in ihren Wohngebieten ist höher als in anderen Regionen.

Diskussion über den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und das Lobbyistenproblem

Eines der Hauptthemen der COP30 ist die Entwicklung eines konkreten Fahrplans für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Allerdings versammeln sich rund um den Konferenzsaal Tausende von Lobbyisten aus der Ölindustrie, was die Diskussion über die Reduzierung fossiler Brennstoffe erschwert. Dies zeigt, dass die Reaktion auf die Klimakrise über Umweltfragen hinausgeht und wirtschaftliche sowie politische Interessen komplex miteinander verwoben sind.

Das Problem der Luftverschmutzung im Amazonas-Regenwald ist ebenfalls ernst. Jüngste Studien zeigen, dass die Bewohner des Amazonas-Regenwaldes höheren Konzentrationen von Feinstaub ausgesetzt sind als die Bewohner großer Städte wie Peking oder London. Die Zerstörung der Wälder, die durch Viehhaltung und Abholzung verursacht wird, ist die Hauptursache.

Das Beispiel von Suriname, das als Kohlenstoffsenke gilt und mit der Erdölförderung begonnen hat, zeigt das Dilemma, dem sich Entwicklungsländer gegenübersehen. Die Realität, dass Entwicklungsländer zwischen Umweltschutz und wirtschaftlicher Entwicklung wählen müssen, deutet darauf hin, dass eine Diskussion über die Verantwortungsteilung zwischen entwickelten und Entwicklungsländern notwendig ist.

Kontroversen über die Treibhausgasreduktionsziele der Hauptländer

Die beiden größten Treibhausgasemittenten der Welt, die USA und China, zeigen eine passive Haltung gegenüber den Reduktionszielen. Die Emissionen dieser beiden Länder machen etwa 40 % der globalen Emissionen aus, aber konkrete Reduktionspläne werden aufgeschoben.

Die südkoreanische Regierung plant, auf der COP30 ihre Ziele zur Kohlenstoffreduktion bekannt zu geben. Allerdings äußert die heimische Industrie Bedenken, dass drastische Reduktionsziele die wirtschaftliche Belastung erhöhen könnten.

Auf der COP30 wird auch die Klimaanpassungstechnologie im Agrarsektor als wichtiges Thema behandelt. Hochmoderne Agrartechnologien wie Smart Farming werden als Lösungen angesehen, die es ermöglichen, die Produktivität aufrechtzuerhalten, während man auf den Klimawandel reagiert. Die Landwirtschaft ist sowohl eine Quelle von Treibhausgasemissionen als auch direkt mit der Ernährungssicherheit verbunden, weshalb die Entwicklung nachhaltiger Agrartechnologien eine wichtige Herausforderung darstellt.

Die COP30 ist eine wichtige Konferenz zur Bewertung der Erfolge der letzten 10 Jahre nach dem Pariser Abkommen und zur Festlegung der zukünftigen Richtung. Investitionen zum Schutz der tropischen Wälder, die Gewährleistung der Teilnahme indigener Völker, der Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und die Umsetzung konkreter Reduktionsziele der Hauptländer bleiben zentrale Herausforderungen.

![[Szenario] Weltweiter Waldbrandkalender 2026: Der unaufhörliche Kreislauf der Flammen](https://cdn.breathjournal.com/w400/q80/article-images/2025-10-01/83cbd0d7-c7c9-4101-b4f6-e39cff028d87.png)

![[Fokussierte Planung] Der globale Waldbrandkalender 2026, die verkohlte Zukunft ins Auge fassen](https://cdn.breathjournal.com/w400/q80/article-images/2025-10-01/5be639f5-d684-4605-acb1-e0127c554e7c.png)

댓글 (0)

댓글 작성