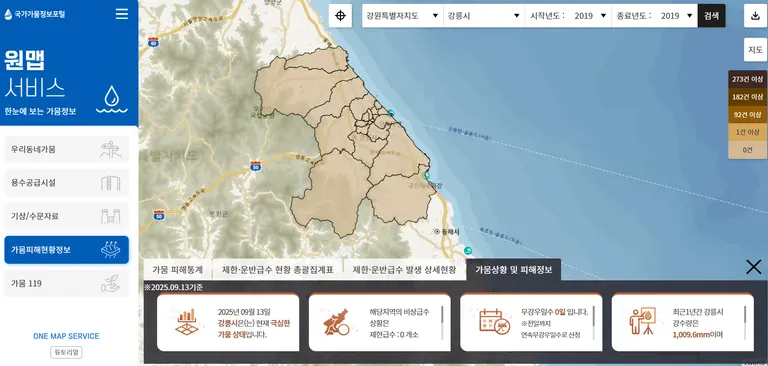

영동권은 태백산맥 동쪽에 자리해 여름철 장마와 태풍, 겨울철 폭설이 잦다. 강릉의 평년 강수량은 연간 1,300~1,450mm로 전국 평균보다 많고 속초와 동해도 비슷하다. 그러나 비와 눈이 짧은 기간에 집중적으로 쏟아져 하천을 따라 빠르게 바다로 흘러간다. 대규모 저수지를 확보하기 어려운 지형 탓에 실제 생활용수로 활용할 수 있는 물은 충분하지 않다. ‘많이 오지만 곧 사라지는 물’이라는 역설이 이 지역의 일상이다.

최근 30년간 기상청 통계에 따르면 강수량 총량보다는 편차가 커지고 있다. 여름에는 국지성 호우가 늘어나 홍수 피해를 키우고, 가을·겨울에는 몇 달간 비가 거의 오지 않는 가뭄이 반복된다. 기후변화 전망에 따르면 2050년대 영동권은 강수 총량은 크게 줄지 않더라도 극단적 기상현상의 빈도는 더 늘어난다. ‘물이 없는 것이 아니라, 쓸 수 없는 물이 늘어나는’ 상황이 다가오고 있는 셈이다.

각 도시의 대응 방식은 조금씩 다르다. 강릉은 가뭄 때마다 광역상수도 확충, 해수담수화, 댐 증축 같은 대책을 논의하지만 대규모 예산과 장기간의 공사, 그리고 탄소 배출 부담이 뒤따른다. 속초는 2021년 준공된 쌍천 지하댐 덕분에 하루 7,000톤 이상을 취수하며 단기적 안정성을 확보했다. “3개월간 비가 오지 않아도 생활용수 공급이 가능하다”는 평가가 있지만, 건설·운영비 부담과 지하수 생태계 영향은 여전히 검증 과제다. 동해는 제철·화학 등 산업단지와 생활용수 수요가 겹치면서 수급 압력이 크다. 광역상수도에 의존해 위기를 넘기고 있지만, 이는 곧 시민 요금 부담으로 이어진다.

전문가들은 영동권의 물 위기를 해결하기 위해 ‘저장–분산–절약’ 전략이 필요하다고 강조한다. 공공시설과 주거지 단위의 빗물 저장 시설 확대, 대규모 댐 중심이 아닌 분산형 저류지와 지하수 관리, 노후 수도관 교체와 절수형 기기 보급 같은 수요 절약이 모두 포함된다. 이는 단순한 기술 문제가 아니라 기후위기 시대 지역이 살아남기 위한 적응 전략이다.

강릉·속초·동해로 이어지는 영동권의 물 문제는 한 도시만의 과제가 아니다. 기후변화와 지형적 한계가 겹치면서 공급 확대만으로는 더 이상 해법이 될 수 없다. 물이 풍부한 듯 보이지만 정작 쓸 수 없는 지역, 강원 영동권. 이제는 시설 경쟁이 아니라 기후 적응적 관리와 시민 참여가 필요한 때다. 미래 세대가 누릴 물 문화는 지금 우리의 선택에 달려 있다.

〈참고〉

![[집중기획] 2026년 세계 산불 달력, 그을린 미래를 직시하다](https://cdn.breathjournal.com/w400/q80/article-images/2025-10-01/5be639f5-d684-4605-acb1-e0127c554e7c.png)

댓글 (0)

댓글 작성