토지피복이란 무엇인가

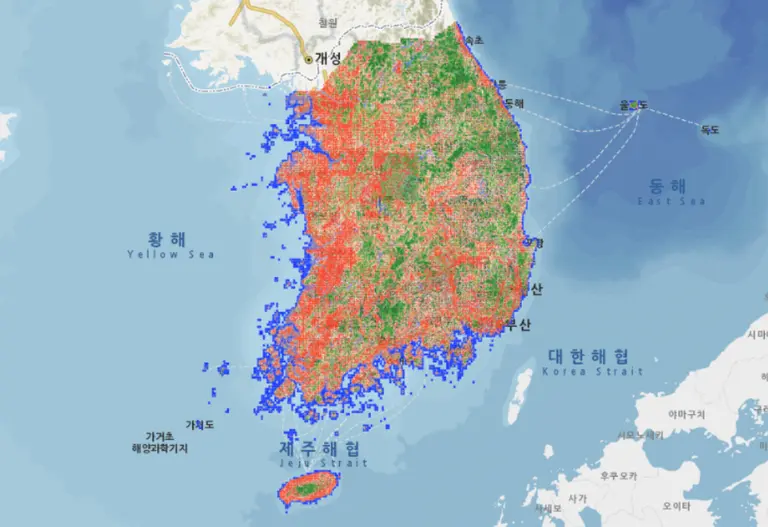

‘토지피복(land cover)’은 한 지역의 땅이 어떤 상태로 덮여 있는지를 말한다. 숲, 농경지, 초지, 도시·시가화 지역, 습지, 수역, 나지 등 다양한 유형으로 분류된다. 쉽게 말해 위성사진이나 항공사진으로 국토를 내려다봤을 때 눈에 보이는 표면 상태다. 산림의 축소나 도시지역의 확장 같은 변화는 생태계 건강, 탄소 흡수량, 수자원 보전 능력, 기후 완화 효과 등에 직접적인 영향을 준다. 따라서 토지피복 조사는 생태계의 ‘건강검진’에 비견된다.

한국의 토지피복 변화

환경부 환경공간정보서비스(EGIS)의 대분류 토지피복지도에 따르면, 1980년대 이후 한국에서는 도시화가 빠르게 진행됐다. 시가화·건조지역은 꾸준히 확장된 반면, 농업지역과 산림·초지 일부가 감소세를 보였다.

특히 수도권과 광역시 주변은 주거·산업단지 조성으로 시가화 지역이 크게 늘었고, 농지와 숲의 경계부에서도 뚜렷한 변동이 감지된다. 이러한 변화는 곧바로 열섬현상, 미세먼지 저감능력 약화, 홍수 조절 기능 저하 같은 문제로 이어질 수 있다.

국가생물종목록에 따르면 국내 자생생물 종 수는 1996년 약 2만8천여 종에서 최근 6만1천여 종으로 늘었다. 숫자만 보면 긍정적으로 보이지만, 내용을 들여다보면 상황은 복잡하다. 멸종 위기종과 고유종은 여전히 줄고 있으며, 외래종 유입과 확산이 빨라지고 있다. 연구에 따르면 도로변, 농지, 도시 주변에서 외래식물의 확산 가능성이 커지고 있으며, 이는 토종 생태계를 위협하는 요인이다.

기후변화와 생태계 스트레스

기후변화도 토지피복과 맞물려 생태계를 압박한다. 연구 결과, 한국의 고산지대와 냉온대 식물 종은 서식지를 잃거나 북쪽·고지대로 이동하고 있다. 개화 시기와 잎이 돋는 시기가 앞당겨지면서 생태계의 계절 리듬이 흔들리고, 일부 곤충·조류의 생활주기와 불일치가 발생한다. 여기에 기후 변화로 잦아지는 산불은 숲을 단기간에 황폐화시키며, 복원에 수십 년이 걸리는 경우도 많다.

한국은 아직 지구 평균처럼 ‘육지의 60%가 안전선을 넘어섰다’고 단정할 단계는 아니다. 그러나 토지피복 통계와 생물다양성 지표는 경고음을 보내고 있다. 한반도의 환경 열화 지수를 분석한 연구에 따르면 2000~2022년 사이 전체 면적의 약 30%가 열화 상태로 분류됐다. 특히 북한 지역이 더 빠르게 악화된 것으로 나타났다.

정부는 ‘생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률’과 각종 복원 사업을 추진하고 있으며, 일부 기업들도 ESG 활동의 일환으로 생태계 보전에 나서고 있다. 그러나 여전히 제도적 공백과 우선순위 부족, 지역별 편차는 과제로 지적된다.

토지피복 변화와 생물다양성 데이터를 장기간 축적·분석하고, 이를 도시계획·농업정책·산림 관리에 적극 반영해야 한다. 무엇보다 중요한 것은 ‘안전선을 넘기 전’에 대응하는 것이다. 생태계의 회복력은 무한하지 않다.

지도 위 토지피복의 색은 곧 생태계가 보내는 경고등이다. 한국이 아직 전체적으로는 안전선에 머물러 있을지 모르지만, 일부 지표는 이미 위험에 가까워지고 있다. 국토의 얼굴을 자세히 들여다보는 일, 그리고 그 속에서 변화를 읽어내는 일이 지금 우리에게 필요한 이유다.

![[집중기획] 2026년 세계 산불 달력, 그을린 미래를 직시하다](https://cdn.breathjournal.com/w400/q80/article-images/2025-10-01/5be639f5-d684-4605-acb1-e0127c554e7c.png)

댓글 (0)

댓글 작성