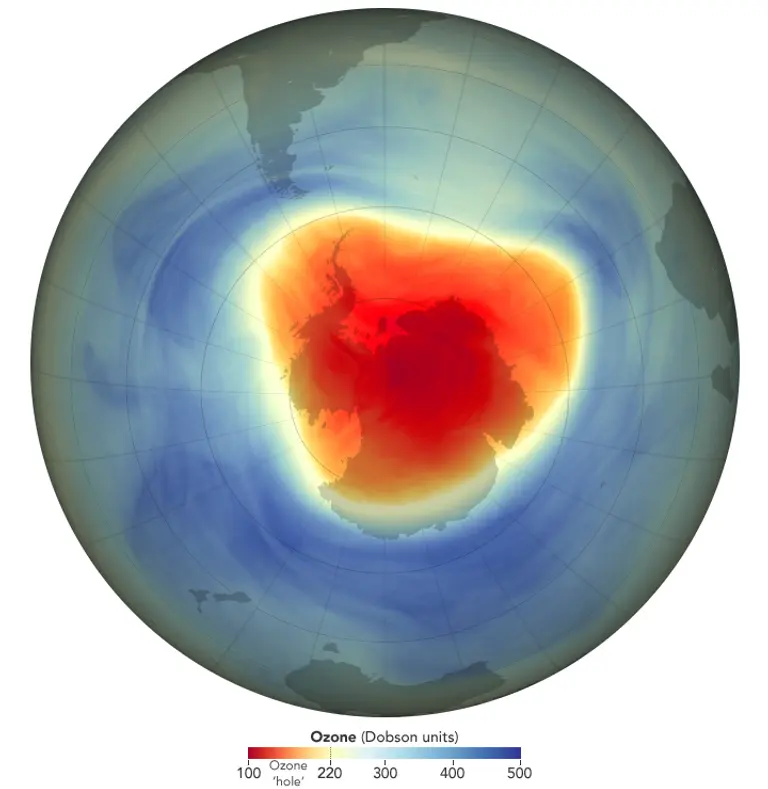

국제사회는 1987년 몬트리올 의정서를 통해 CFC·HCFC 등 오존 파괴 물질을 단계적으로 퇴출시켰다. 세계기상기구(WMO)는 2040년 전후로 대부분 지역에서, 2045년에는 북극에서, 2066년에는 남극에서 오존층이 1980년대 수준으로 회복할 수 있다고 전망한다. 실제로 최근 몇 년 사이 남극 오존 구멍의 크기와 지속 시간이 줄어드는 등 긍정적 변화가 관측됐다.

하지만 낙관만 하기는 이르다. 최근 연구들은 위성 발사와 재진입 과정에서 발생하는 알루미늄 산화물과 블랙카본이 성층권에 축적돼 오존층 회복을 늦출 수 있다고 지적한다. 대규모 위성군(메가 콘스텔레이션)의 등장은 ‘우주 시대’의 또 다른 환경 변수가 되고 있다. 기후변화로 인한 산불과 화산 분출 역시 오존층에 단기적이지만 상당한 영향을 미칠 수 있다.

대체물질 문제도 풀리지 않았다. CFC·HCFC 이후 HFC가 널리 쓰였지만 이는 지구온난화지수가 높아 기후문제를 악화시켰다. 국제사회는 Kigali 개정안(Kigali Amendment, 1987년에 채택된 국제 협약으로, 오존층을 파괴하는 물질(CFCs, HCFCs 등)의 생산 및 소비를 줄이는 것을 목적으로 함)을 통해 HFC 감축에도 합의했으며, 최근에는 HFO 계열, 이소부탄, 암모니아, CO₂ 등 ‘저 GWP 대체물질’이 대안으로 떠오르고 있다. 그러나 가연성·독성·비용 문제와 중소기업의 교체 부담 같은 현실적 과제가 남아 있다.

한국도 2035년까지 HFC 배출을 대폭 줄이겠다는 목표를 세우고 있다. 하지만 일부 HFC는 여전히 증가세를 보이며, 제도적 지원과 안전 인증 체계 보완이 시급하다. 기술 개발과 정책, 산업계 협력이 병행돼야만 실질적인 전환이 가능하다.

오존층은 회복 중이지만, 그 앞에는 여전히 풀어야 할 숙제가 많다. 새로운 위협과 대체물질의 한계를 넘어설 수 있을지, 국제 협력과 과학적 대응이 다시 한 번 시험대에 올랐다.

남은 과제와 질문들

- 우주 산업의 급성장이 회복 시나리오에 어떤 영향을 미칠까?

- 산불과 화산 같은 자연현상이 기후변화와 맞물릴 때 오존층은 어떻게 반응할까?

- 대체물질은 언제까지, 어느 수준으로 안전성과 경제성을 확보할 수 있을까?

- 한국의 HFC 배출량은 통계와 실제 사이에 차이가 없는가?

![[집중기획] 2026년 세계 산불 달력, 그을린 미래를 직시하다](https://cdn.breathjournal.com/w400/q80/article-images/2025-10-01/5be639f5-d684-4605-acb1-e0127c554e7c.png)

댓글 (0)

댓글 작성