江東圏は太白山脈の東側に位置し、夏の梅雨と台風、冬の大雪が頻繁に発生する。江陵の平年降水量は年間1,300~1,450mmで全国平均より多く、束草と東海も似たような状況だ。しかし、雨と雪は短期間に集中して降り、河川を通じて急速に海へ流れ込む。大規模な貯水池を確保するのが難しい地形のため、実際に生活用水として利用できる水は十分ではない。「多く降るがすぐに消える水」という逆説がこの地域の日常である。

最近30年間の気象庁の統計によれば、降水量の総量よりも変動が大きくなっている。夏には局地的な豪雨が増加し洪水被害を拡大させ、秋・冬には数ヶ月間ほとんど雨が降らない干ばつが繰り返される。気候変動の予測によれば、2050年代の江東圏は降水量の総量は大きく減少しないものの、極端な気象現象の頻度は増加する。「水がないのではなく、使えない水が増えている」状況が迫っているのだ。

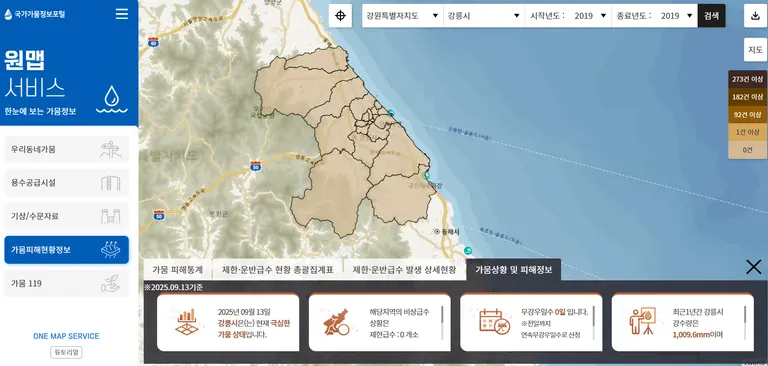

各都市の対応方法は少しずつ異なる。江陵は干ばつのたびに広域水道の拡充、海水淡水化、ダムの増築などの対策を議論するが、大規模な予算と長期間の工事、そして炭素排出の負担が伴う。束草は2021年に完成した双川地下ダムのおかげで、1日7,000トン以上を取水し短期的な安定性を確保した。「3ヶ月間雨が降らなくても生活用水の供給が可能だ」という評価があるが、建設・運営費の負担と地下水生態系への影響は依然として検証課題である。東海は製鉄・化学などの産業団地と生活用水の需要が重なり、供給圧力が大きい。広域水道に依存して危機を乗り越えているが、これはすぐに市民の料金負担につながる。

専門家は江東圏の水危機を解決するために「貯蔵–分散–節約」戦略が必要だと強調する。公共施設と居住地単位の雨水貯蔵施設の拡大、大規模ダム中心ではなく分散型貯留地と地下水管理、老朽化した水道管の交換と節水型機器の普及などの需要節約がすべて含まれる。これは単なる技術的問題ではなく、気候危機の時代に地域が生き残るための適応戦略である。

江陵・束草・東海に続く江東圏の水問題は一つの都市だけの課題ではない。気候変動と地形的制約が重なり、供給拡大だけではもはや解決策にはならない。水が豊富に見えるが実際には使えない地域、江原道の江東圏。今や施設競争ではなく、気候適応的管理と市民参加が必要な時である。未来の世代が享受する水文化は、今私たちの選択にかかっている。

〈参考〉

댓글 (0)

댓글 작성