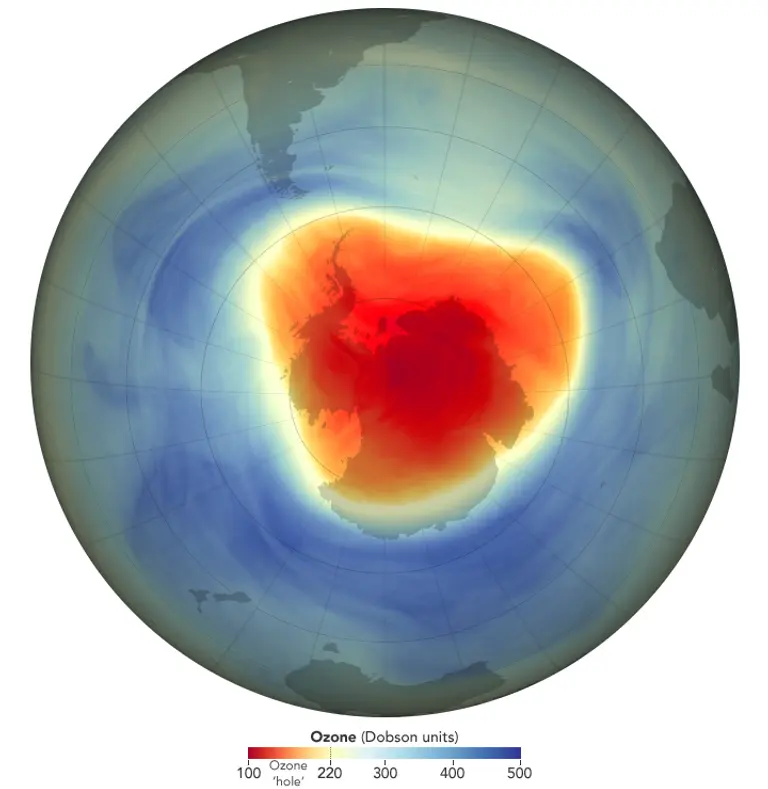

国際社会は1987年モントリオール議定書を通じてCFC・HCFCなどオゾン破壊物質を段階的に排除してきた。世界気象機関(WMO)は2040年頃にはほとんどの地域で、2045年には北極で、2066年には南極でオゾン層が1980年代の水準に回復できると予測している。実際、最近数年の間に南極オゾンホールの大きさと持続時間が減少するなど、ポジティブな変化が観測されている。

しかし楽観するのは早い。最近の研究では、衛星の打ち上げと再突入過程で発生する酸化アルミニウムとブラックカーボンが成層圏に蓄積され、オゾン層の回復を遅らせる可能性があると指摘されている。大規模衛星群(メガコンステレーション)の出現は「宇宙時代」のもう一つの環境変数となっている。気候変動による山火事や火山噴火もオゾン層に短期的だがかなりの影響を与える可能性がある。

代替物質の問題も解決されていない。CFC・HCFCの後、HFCが広く使用されているが、これは地球温暖化係数が高く、気候問題を悪化させている。国際社会はKigali改正案(Kigali Amendment、1987年に採択された国際協定で、オゾン層を破壊する物質(CFCs、HCFCsなど)の生産と消費を減少させることを目的とする)を通じてHFC削減にも合意しており、最近ではHFO系、イソブタン、アンモニア、CO₂など「低GWP代替物質」が代案として浮上している。しかし可燃性・毒性・コスト問題や中小企業の交換負担といった現実的課題が残っている。

韓国も2035年までにHFC排出を大幅に削減する目標を立てている。しかし一部のHFCは依然として増加傾向を示しており、制度的支援と安全認証制度の補完が急務である。技術開発と政策、産業界の協力が並行して行われなければ実質的な転換は可能ではない。

オゾン層は回復中だが、その前には依然として解決すべき宿題が多い。新たな脅威と代替物質の限界を超えることができるのか、国際協力と科学的対応が再び試練にさらされている。

残された課題と質問

- 宇宙産業の急成長が回復シナリオにどのような影響を与えるのか?

- 山火事や火山のような自然現象が気候変動と絡むとき、オゾン層はどのように反応するのか?

- 代替物質はいつまで、どの程度まで安全性と経済性を確保できるのか?

- 韓国のHFC排出量は統計と実際の間に差がないのか?

댓글 (0)

댓글 작성