2025年9月2日,世界衛生組織(WHO)發布了一份震驚的報告,指出全球超過10億人正在遭受精神健康障礙。這是針對將於同月25日在紐約舉行的聯合國非傳染性疾病及精神健康促進高層會議,向全球政策制定者發出的強烈警告信息。

這份報告由《世界精神健康今日》和《精神健康地圖2024》兩部分組成,其核心用一個驚人的數字來總結。

"全球超過10億人。"這意味著地球上每8人中就有1人以上以某種形式遭受精神健康障礙。這場"沉默的疫情"與新冠疫情留下的創傷、地緣政治不安、氣候危機以及數位時代的加速交織在一起,成為人類最迫切的健康危機。

《布雷斯期刊》通過這份報告深入分析了現代人面臨的內心危機、其原因以及我們應該前進的方向。

被"10億"這個數字掩蓋的質性危機

WHO報告指出,焦慮障礙和抑鬱障礙是男女最常見的精神健康障礙。特別是在疫情的第一年,全球抑鬱症和焦慮障礙的發病率急劇上升超過25%,其影響至今仍在持續。

這場危機對特定群體的影響更為嚴重。根據聯合國兒童基金會(UNICEF)在2025年6月3日於舊金山舉行的社會創新峰會上發布的《Z世代全球精神健康影響報告》,Z世代正受到地緣政治衝突、氣候與生態危機、經濟不確定性和精神健康問題的交織影響,感到壓倒和無力。

針對5600多名14至25歲的Z世代進行的調查顯示,10人中有6人感到對當前事件感到壓倒。

2025年6月25日發布的美國國家科學、工程和醫學學院(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)的《精神、情緒和行為障礙預防的國家基礎設施藍圖》報告估計,美國種族和民族間健康差距的經濟成本在2018年達到4210億美元,並在4510億美元之間。

報告強調,低收入、農村地區和少數族裔社區對精神疾病特別脆弱。

全球在2021年僅一年內約有72萬7千人因自殺而喪生,自殺在所有國家和社會經濟背景中仍然是年輕人主要的死亡原因之一。這明確表明精神健康問題不僅僅是"情緒"的問題,而是"生存"的問題。

危機的根源,長期投資不足和結構性失敗

那麼,為什麼這麼巨大的危機會被忽視呢?WHO總幹事泰德羅斯·阿達諾姆·蓋布雷耶蘇斯博士強調,"改變精神健康服務是最緊迫的公共衛生任務之一",並表示"對精神健康的投資是對人和社區、經濟的投資,任何國家都無法忽視的投資"。

WHO指出兩個結構性失敗是主要原因。

首先是"長期的投資不足"。報告指出,政府在精神健康上的支出中位數僅占整體健康預算的2%,自2017年以來沒有變化。儘管疫情後其重要性被強調,但實際的財政投入仍然停滯不前。

國家之間的差距也非常明顯。高收入國家每人最多花65美元在精神健康上,而低收入國家僅為0.04美元。這大大降低了獲得拯救生命的服務的可及性。

其次是"服務的不平等和社會污名"。全球精神健康工作者的中位數僅為每10萬人13人,而低收入和中等收入國家則面臨嚴重短缺。精神健康服務集中在富裕階層或城市中,數百萬人居住的農村地區或低收入國家甚至將基本諮詢視為"奢侈"。

此外,對精神疾病的根深蒂固的社會污名阻礙了人們尋求幫助,進一步使問題隱蔽化。根據UNICEF的調查,Z世代中有10人中有4人仍然感到在學校和工作場所談論精神健康會受到污名。

加速的危機,"數位疲勞"和"氣候焦慮"

除了結構性問題,現代社會的特殊性也加速了危機的發展。根據2024年9月WHO歐洲區域辦公室發布的數據,超過10名青少年中就有1人(11%)顯示出問題社交媒體行為的跡象,並在控制使用上遇到困難,經歷了負面結果。

超過三分之一的年輕人(36%)報告稱在線上與朋友保持持續聯繫。加州大學爾灣校區的研究表明,過度使用社交媒體可能導致年輕人中抑鬱和焦慮症狀的增加。

AI算法所產生的信息過載、持續的通知、社交媒體上的比較壓力使"認知疲勞"和焦慮成為日常。諷刺的是,為了解決這些問題,基於AI的正念應用程序或壓力監測設備相繼出現,但根本的數位環境壓力並未減少。

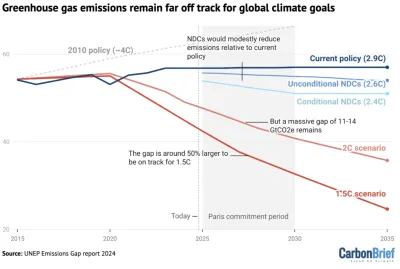

同時,"氣候焦慮"成為以Z世代為中心的新精神健康威脅因素。UNICEF報告指出,Z世代深度參與氣候和生態危機等全球議題,但這種持續的暴露對精神健康造成了重大打擊。

不斷的災難新聞使人們失去對未來的希望,並加深了無力感。

經濟影響,生產力損失的重擔

精神健康障礙的經濟影響是巨大的。醫療費用雖然可觀,但尤其是由於生產力損失所造成的間接成本更為龐大。全球因精神健康問題造成的生產力損失每年達到1萬億美元。

工作場所的壓力和心理社會風險影響著員工的精神健康。2022年,約27%的歐盟勞動者估計受到壓力、抑鬱或焦慮的困擾。

根據歐洲議會發布的《2024年世界精神健康日》報告,2019年新冠疫情之前,約8400萬人(每6人中1人)受到精神健康問題的影響,而根據2023年國家健康檔案報告,這一數字隨後進一步惡化。

WHO的建議,"不是醫院,而是社區"

WHO呼籲為了解決這一全面危機,進行"範式的根本轉變"。

核心是轉向"去醫院化,社區中心(Community-based care)"。應該擺脫將人隔離在大型精神病院的舊方式,擴展在學校、工作場所和我們生活的社區中可及的"社區基礎、人性化的照護"。

然而,報告指出,只有不到10%的國家完全轉向社區基礎照護模式,大多數國家仍處於轉型的初期階段。

為此,WHO提出以下四項核心措施。

1. 公平的財政支持:大幅增加精神健康預算,並優先將資源分配給最脆弱的群體。

2. 法律和政策改革:採納或實施權利基礎的精神健康法案的國家減少,評估對象國中只有45%擁有完全遵守國際人權標準的法律。必須加強保護精神疾病患者人權和禁止歧視的法律機制。

3. 對人力的投資:大規模培養精神健康專業人員(諮詢師、社會工作者等),並改善他們的待遇。

4. 預防為中心的接觸:應擴大以預防為中心的計劃,而不是在問題發生後進行治療,如壓力管理、韌性教育等。

2025年聯合國會議,行動的分水嶺

這些報告在2025年9月25日於紐約舉行的聯合國非傳染性疾病及精神健康促進高層會議前,將成為國家戰略的宣示和全球對話的重要工具。

UNICEF全球精神健康領導人賈伊納布·希賈吉在報告前言中強調,"精神健康不應再被視為全球混亂的副作用,而應成為我們應對、恢復和重新構想未來的方式的一部分。"

即將於9月25日召開的聯合國高層會議將成為這些建議是否能超越單純的宣言,轉化為各國政府實質政策變化的重要分水嶺。

"10億人"這個數字不是簡單的統計。它代表著我們的家人、朋友、同事,以及我們自己受苦的內心。人類現在無法正常"呼吸"。

《布雷斯期刊》所關注的"內心的呼吸",如今不再是個人的責任,而是需要全球層面的公共政策和社會投資的領域。是時候打破沉默,傾聽彼此的呼吸了。

[參考資料]

WHO. (2025). World Mental Health Today & Mental Health Atlas 2024

UNICEF Global Coalition for Youth Mental Health. (2025). Understanding the Mental Health Impact of Global Challenges on Gen Z

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2025). Blueprint for a National Prevention Infrastructure for Mental, Emotional, and Behavioral Disorders

European Parliament. (2024). World Mental Health Day 2024: 10 October

댓글 (0)

댓글 작성