白頭大幹的斷裂山脊,海拔800米的高地上,森林的氣息回來了。這是1970年代因軍事設施和進入道路開設而嚴重破壞的「金泉風嶺」的故事。

在9月15日,林務局將這裡選為20年來的森林生態復甦事業中的「最優秀案例(獎項)」。這不僅僅是獲獎的消息,而是20年時間如何治癒深刻傷痕的生動記錄。

斷裂的土地,傷痕的記錄

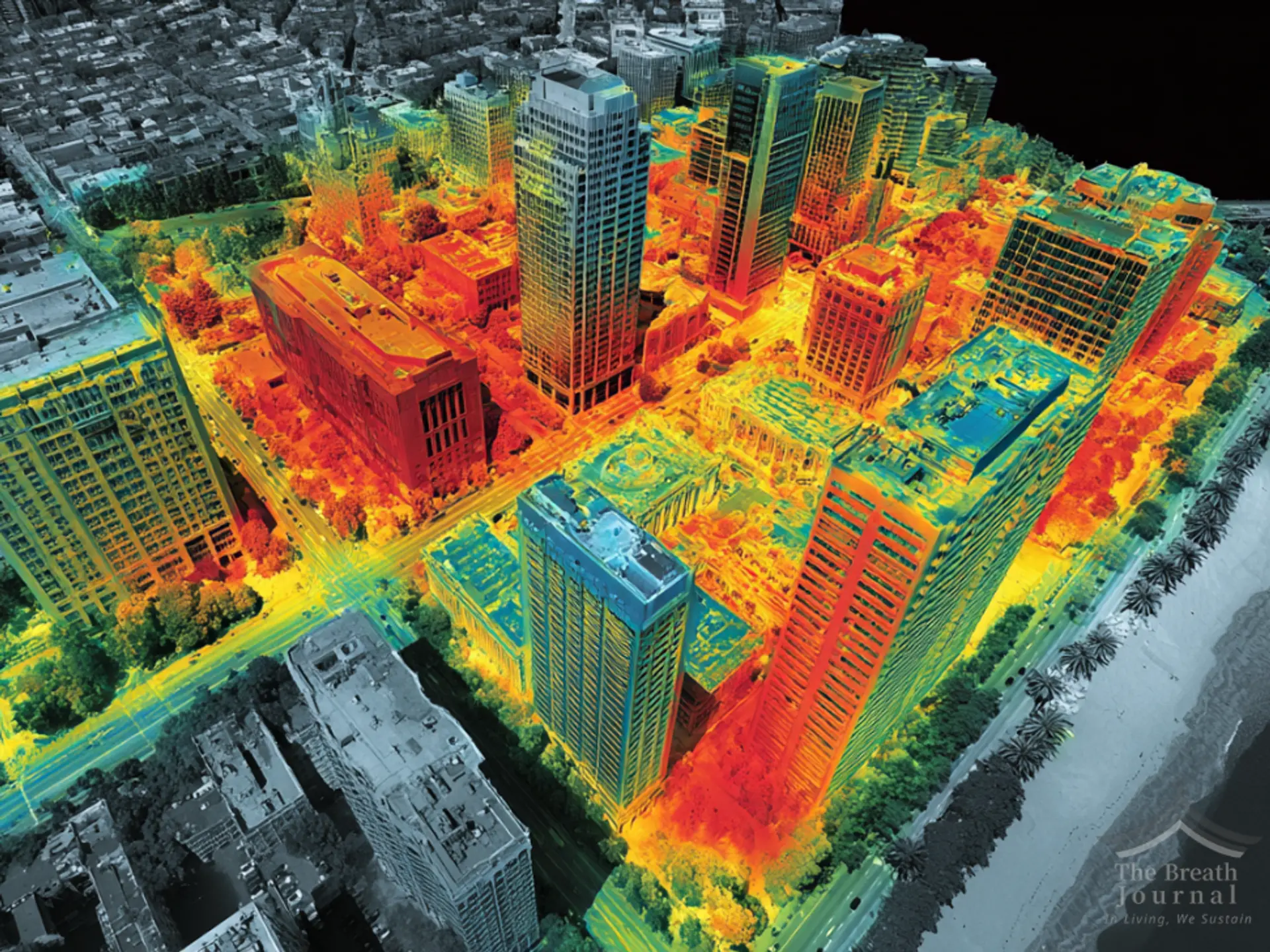

1970年代軍事設施建設和進入道路開設使白頭大幹的主脊受到嚴重破壞。位於黃岳山東南側的這個地區不是「森林」,而是「傷痕」。陡峭的岩石暴露出來,土壤大部分被侵蝕。剩下的土壤甚至變得酸化,植物難以生長。

這裡是白頭大幹這一巨大生態軸的腰部斷裂的「斷裂」現場。由於是無法讓植物扎根的死地,野生動物的移動也被阻礙。

治癒的第一步,建立「基礎」

復甦的第一步不是種樹。首先要進行的是「穩定」的工作,以防止傷口再度惡化。

復甦團隊進行了穩定化工作,以防止斜坡崩塌。為了創造植物生長的基礎,從外部帶來健康的土壤覆蓋,並同時進行中和酸性土壤的工作。

關鍵是「自我恢復的力量」

真正的恢復從那之後開始。這片貧瘠的土地應該邀請什麼生命呢?復甦團隊選擇了在貧瘠環境中最早扎根的「先驅樹種(Pioneer species)」,而不是松樹或橡樹。

白樺樹,特別是「柳樹」成為了主角。

柳樹擁有使土地肥沃的力量。與柳樹根部共生的「根瘤菌」具有將空氣中的氮吸收並轉化為植物可利用的氮肥的「氮固定」能力。柳樹不僅能夠自我生存,還擔任將其他植物無法生長的荒地轉變為「活著的土地」的角色。

20年後,回歸循環

20年過去,金泉風嶺已成為自我循環的森林。第一代種植的柳樹和白樺樹形成了立派的森林,在它的陰影下新的變化開始了。

鳥兒帶來的種子,風送來的種子,特別是像橡樹類的「極相樹種」開始自然發芽。在先驅樹種所創造的基礎上,森林自我準備下一代的「遷移」過程發生了。

隨著森林變得茂密,動物們回來了。野豬、梅花鹿、鹿的棲息跡象被確認。這證明了風嶺不僅僅是「造林地」,而是重新連接斷裂的白頭大幹生態軸的「功能性森林」已經恢復。

金泉風嶺的20年展示了「速度」不是關鍵,而是「時間」,「介入」不是關鍵,而是「協助」自然如何恢復。人類建立了土地的基礎並邀請了第一位治癒者,剩下的部分由自然以自身的力量填補。這種靜默的循環正是可持續復甦的核心。

댓글 (0)

댓글 작성