2025年8月在日內瓦舉行的聯合國全球塑料協議(INC-5.2)未能達成最終文本的採納。此次破裂被解讀為一個改變局勢的信號。即使條約停滯不前,城市的採購和企業的採購指導方針仍然在規範之前制定,而韓國必須準備以絕對減少原料、重複使用標準和毒性透明度為基礎的緩慢但不弱的共識。

在日內瓦確認的不是措辭的空隙,而是政治的邊界。雖然多數國家明確要求減少生產和規範毒性添加劑,但一些產油國和生產國卻以共識為盾,將這些要求擱置在門外。因此,這次的破裂雖令人失望,但卻清楚地顯示了一個事實:越快達成的協議,越有可能變得脆弱。

在談判未取得進展的同時,我們所需要的不是急於妥協,而是重新設計局面。程序必須具備針對議題的投票和階段性採納等靈活性。談判場外已經運作的規範和標準應該如同同心圓般吸引談判。

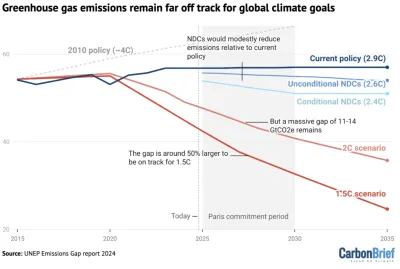

在法律的條文之前,首先運作的是城市的採購標準、企業的採購指導方針以及消費者所感受到的運營協議。展望未來1至2年,單一的重大條約難以解決所有問題。多條軌道之間相互激勵,形成規範的可能性更大。即使雄心勃勃的聯盟法律約束力較弱,也會首先提出指導方針,而以歐洲為中心的地區和國家的規定將通過出口和採購的門檻轉變為事實上的義務。

全球品牌和零售商無法承受不確定性的成本,開始自行調整標準。當絕對減少原料和重複使用系統的轉換率以及添加劑的公開等定義成為購買要求時,即使談判的措辭尚未確定,供應鏈也已經適應了新的秩序。即使條約停滯,規範仍然會這樣推進。這一變化的現場不在談判廳,而在城市和市場。

那麼,為什麼城市必須持續作為實驗室呢?渴望快速達成共識的心情是正當的,但脆弱的共識所產生的鎖定效應卻更為持久。城市在避免這一風險的同時,成為加速共識的通道。修法需要時間,但採購和活動運營標準可以在季節變換之前進行調整。

當慶典的杯子轉變為可重複使用的容器,公共餐飲的容器轉換為多次使用時,從那一天起數據便開始累積。回收率、清洗成本、衛生指標和滿意度等數字將很快成為政策設計的語言。在國際舞台停滯時,所需的不是言辭,而是證據。大城市的採購標準立即說服市場,供應商為了符合標準而改變包裝、添加劑和重複使用物流,形成事實上的預協議。

最重要的是,城市是可以失敗的空間。只有在允許小失敗的地方,才能產生重大轉型的藍圖。這一積累使得快速而不脆弱的共識成為可能。現場數據驅動談判措辭的場景正是在這裡開始。

現在讓我們談談韓國的選擇。所需的不是口號,而是運營和數字的信任。企業的可持續報告必須擺脫以回收率為中心的安慰,將絕對減少原料置於首位。不是每年總量的百分比,而是按季度和產品類別的細分公示才能真正證明減少。

設置供應鏈的第一和第二級合作夥伴的共同目標,將範圍3變為現實的工作也不能再拖延。重複使用應該是標準,而非原則。將保證金、清洗、回收、質量檢查和衛生監測整合為一個協議,制定為國家標準,並以地方政府的採購和大型活動為起點進行階段性應用,將帶來投資和擴大規模的機會。毒性透明度同樣迫在眉睫。

必須以有時間表的路線圖提出哪些添加劑進入、何時將哪些風險群體淘汰、以及向誰公開哪些信息。提前設計與歐洲和國際指導方針及相互承認的框架,能大幅減少每次規定變更時重複的適應成本。這樣的運營和數字的調整過程將建立韓國的信任。而這種信任將成為下一次談判的基礎。

在政治停滯的地方,標準引領政治。城市的採購標準、企業的購買標準以及市民所感受到的運營協議首先形成事實上的共識,然後這一共識才會遲來地刻入國際條文中。擺脫「必須有共識才能行動」的習慣,實際減少生產、實際運營重複使用、實際揭示毒性。這樣積累的數字、標準和實踐的厚度,將不會使緩慢的共識變成脆弱的共識,反而使得雖然晚了卻是正確的共識成為可能。

댓글 (0)

댓글 작성