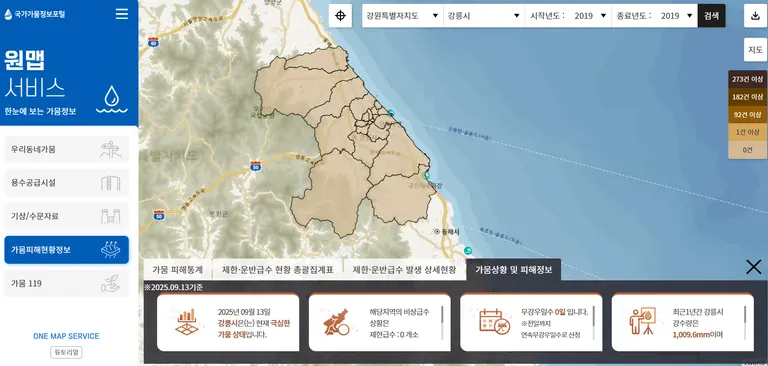

東部地區位於太白山脈東側,夏季經常有梅雨和颱風,冬季則有暴雪。江陵的年均降水量為1,300至1,450毫米,超過全國平均水平,束草和東海也相似。然而,降雨和降雪往往集中在短時間內,迅速沿著河流流入海洋。由於地形難以確保大規模的水庫,實際可用作生活用水的水量並不足夠。這裡的日常生活中存在著「雖然降得多,但卻很快消失的水」這一悖論。

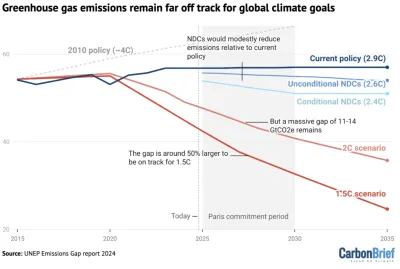

根據最近30年的氣象局統計,降水量的總量變化越來越大。夏季局部性豪雨增多,導致洪水災害加劇,而秋冬季則經常出現幾個月幾乎不下雨的乾旱現象。根據氣候變化的預測,到2050年代,東部地區的降水總量雖然不會大幅減少,但極端氣象現象的頻率將會增加。這意味著「不是沒有水,而是可用的水在增加」的情況正在逼近。

各城市的應對方式略有不同。江陵每當乾旱時都會討論擴建廣域自來水、海水淡化、擴建水壩等對策,但這些都需要大規模的預算和長期的施工,並伴隨著碳排放的負擔。束草得益於2021年完工的雙川地下水庫,每天可取水超過7,000噸,確保了短期的穩定性。雖然有評價稱「即使三個月不下雨也能供應生活用水」,但建設和運營成本的負擔以及地下水生態系統的影響仍然是待驗證的課題。東海的工業區和生活用水需求重疊,供需壓力很大。雖然依賴廣域自來水度過危機,但這最終會轉化為市民的費用負擔。

專家強調,為了解決東部地區的水危機,需要「儲存–分散–節約」的策略。這包括擴大公共設施和居住區的雨水儲存設施,非以大型水壩為中心的分散型儲水和地下水管理,老化水管的更換和節水型設備的普及等需求節約。這不僅僅是技術問題,而是氣候危機時代地區生存的適應策略。

連接江陵、束草和東海的東部地區的水問題並不是單一城市的課題。氣候變化和地形限制交織在一起,僅僅擴大供應已經無法再成為解決方案。看似水資源豐富的江原東部,實際上卻是無法使用的地區。現在需要的不是設施競爭,而是氣候適應性管理和市民參與。未來世代所享有的水文化取決於我們現在的選擇。

〈參考〉

댓글 (0)

댓글 작성